蜈蚣

蜈蚣的相关实物图片信息

药材名称

蜈蚣

拼音拼读

wú gōng

药材别名

天龙、百脚、百足虫、天虫、吴公、千足虫

英文名称

centipede

功效分类

息风止痉药

药用部分

蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣Scolopendra subspinipes multilans L.Koch.的全体。

动植物形态

体扁平而长,全体由22个同形环节构成。头部红褐色;头板近圆形,前端较窄而突出。头板和第1背板为金黄色,生触角l对,单眼4对;头部之腹面有颚肢1对,上有毒钩;颚肢底节内侧有1矩形突起,上具4枚小齿,颚肢齿板前端具小齿5枚。身体自第2背板起为墨绿色,末板黄褐色。背板自第2~19节各有2条不显著的纵沟;腹板及步肢均为淡黄色,步肢21对,足端黑色,尖端爪状;末对附肢基部侧板端有2尖棘,同肢前腿节腹面外侧有2棘,内侧l棘,背面内侧l~3棘。

产地分布

栖居于潮湿阴暗处,食肉性。伞国各地均有分布。

采收加工

春、夏季捕捉,捕得后,用两端削尖的竹片插入头尾两端,绷直、晒干;或先用沸水烫过,然后晒干或烘干。

药材性状

扁平长条形,由22个体节组成。头部暗红或红褐色,略有光泽,有头板覆盖,头板近圆形,前端稍突出,有触角及颚肢各1对。躯干部第1背板与头同色,其余20个背板为棕绿或墨绿色,具光泽,自第4~22背板上常有2条纵沟线,腹部淡黄或棕黄色,皱缩;自第2节起,每节两侧有步足1对,步足黄色或红褐色,偶有黄白色,呈弯钩状,最末1对步足尾状,易脱落。质脆,断面有裂隙。气微腥,有特殊刺鼻臭气,味辛、微咸。

性味归经

性温,味辛。归肝经。

功效作用

息风镇痉、攻毒散结、通络止痛。属平肝息风药下属分类的息风止痉药。

临床应用

用量3~5克,煎服或入丸、散;外用适量,研末调敷。用治小儿惊风、抽搐痉挛、中风口歪、半身不遂、破伤风、风湿顽痹、疮疡、瘰疬、毒蛇咬伤。

药理研究

蜈蚣提取物对戊四氮、纯烟碱及硝酸士的宁碱引起的惊厥均有不同程度的对抗作用;对多种皮肤真菌有不同程度的抑制作用,对结核杆菌有抑制和杀灭的功能;还具有抗肿瘤、抗炎、镇痛、抗衰老和增加心肌收缩力的功能。

化学成分

蜈蚣含有2种类似蜂毒的成分,即组织胺样物质及溶血蛋白质,还含有胆甾醇、脂肪酸、蛋白质和多种氨基酸。

使用禁忌

蜈蚣有毒,用量不宜过大。血虚生风及孕妇禁用。

配伍药方

①治破伤风:蜈蚣头、乌头尖、附子底、蝎梢各等分。为细末。每用一字,或半字,热酒调下。如禁了牙关,用此药,斡开灌之。(《濡门事亲》蜈蚣散)

②治瘰疬溃疮:茶、蜈蚣,二味炙至香熟,捣筛为末。先以甘草汤洗净,敷之。(《神枕方》)

③治一切便毒,连连作痛,更不肿起,名曰阴毒:活蜈蚣二条,炭火烧存性,为末。好酒调服。食前下。(《直指方》秘传独圣散)

④治蛇咬:白芷30克(取白色者),雄黄15克,蜈蚣三条,樟脑9克。各为极细末。以香油调搽肿处,随干随扫。(《洞天奥旨》蜈蚣散)

⑤治趾疮,甲内恶肉突出不愈:蜈蚣一条。焙研敷之。外以南星末醋和敷四围。(《医方摘要》)

相关中药材推荐

六棱菊 liù léng jú

祛风除湿,活血解毒。属祛风湿药下分类的祛风湿散寒药。

丁香 dīng xiāng

温中降逆、补肾助阳。属温里药。

莲子心 lián zǐ xīn

清心安神,交通心肾,涩精止血。属安神药下属分类的养心安神药。

蛇蜕 shé tuì

祛风、定惊、解毒、退翳。属平肝息风药下属分类的息风止痉药。

枳椇子 zhǐ jǔ zi

止渴除烦、清湿热、解酒毒。属利水渗湿药下属分类的利尿通淋药。

川续断 chuān xù duàn

补肝肾、强筋骨、续折伤、止崩漏。属祛风湿药下分类的祛风湿强筋骨药。

千年健 qiān nián jiàn

祛风湿、健筋骨。属祛风湿药下属分类的祛风湿强筋骨药。

仙茅 xiān máo

补肾阳、强筋骨、祛寒湿。属补虚药分类下的补阳药。

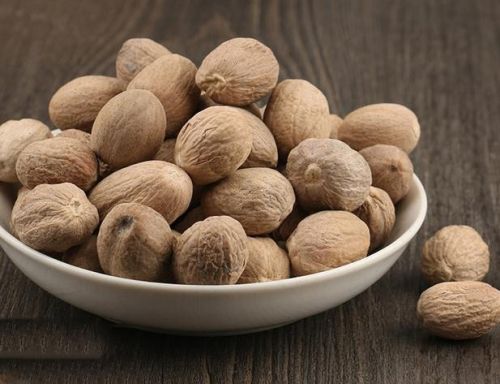

肉豆蔻 ròu dòu kòu

温中行气、涩肠止泻。属收涩药下分类的敛肺涩肠药。

党参 dǎng shēn

补中益气、健脾益肺。属补虚药下属分类的补气药。