土荆芥

土荆芥的相关实物图片信息

药材名称

土荆芥

拼音拼读

tǔ jīng jiè

药材别名

鹅脚草、臭草、火油草

英文名称

chenopodium ambrosioides

功效分类

杀虫止痒药

药用部分

藜科植物土荆芥Chenopodium ambrosioides L.的干燥带果穗全草。

动植物形态

一年生或多年生直立草本,高50~80厘米,有强烈气味。茎直立,有棱,多分枝。被腺毛或无毛。单叶互生,具短柄;叶片披针形至长圆状披针形,长3~16厘米,宽达5厘米,先端短尖或钝,下部的叶边缘有不规则钝齿或呈波浪形,上部的叶较小,为线形,或线状披针形,全缘,上面绿色,下面有腺点,揉之有一种特殊的香气。穗状花序腋生,分枝或不分枝。花小,绿色,两性或雌性。3~5朵簇生于上部叶腋;花被5裂,果时常闭合;雄蕊5;花柱不明显,柱头通常3,伸出花被外。胞果扁球形,完全包于花被内。种子横生或斜生黑色或暗红色,平滑,有光泽。花期8~9月,果期9~10月。

产地分布

生于旷野、路旁、河岸和溪边。分布于华东、中南、西南等地,北方各地常有栽培。

采收加工

8月下旬至9月下旬收割全草,摊放在通风处,或捆束悬挂阴干,避免日晒及雨淋。

药材性状

本品为绿色带有果穗的茎枝。茎下部圆柱形、光滑,上部方形有纵沟,具毛茸,下部叶大多脱落,仅留有茎梢线状披针形的苞片,果穗簇生于枝腋及茎梢,果实扁球形,绿色或黄绿色,直径约1~1.5毫米,外被一层薄囊状宿萼,胞果棕黑色或红黑色,具光泽,搓之具强烈而特殊的气味,味辣而微苦。

性味归经

性微温,味苦、辛。归肺经、膀胱经。

功效作用

祛风除湿,杀虫止痒,活血消肿。属杀虫止痒药。

临床应用

内服:煎汤,3~9克,鲜品15~24克,或入丸、散。外用:适量,煎水洗或捣敷。主治钩虫病,蛔虫病,蛲虫病,头虱,皮肤湿疹,疥癣,风湿痹痛,经闭,痛经,口舌生疮,咽喉肿痛,跌打损伤,蛇虫咬伤。

药理研究

具有抗菌及驱肠虫作用。抗疟原虫。

化学成分

本品含松香芹酮、土荆芥酮、土荆芥苷、丁反式桂皮酸等成分。

使用禁忌

不宜多服、久服、空腹服,服前不宜用泻药。孕妇及有肾、心、肝功能不良或消化道溃疡者禁服。

配伍药方

①治小儿痘后脱痂:土荆芥全草,煎汁,外洗。(《青岛中草药手册》)

②治下肢溃烂:土荆芥,水煎,洗患处。(《苗族药物集》)

③治胆道蛔虫病:土荆芥鲜叶6克,牡荆根、香薷各15克,鬼针草30克。水煎服。(《福建药物志》)

④治头虱:土荆芥,捣烂,加茶油敷。(《湖南药物志》)

⑤治关节风湿痛:土荆芥鲜根15克。水炖服。(《福建中草药》)

⑥治湿疹:土荆芥鲜全草适量。水煎,洗患处。(《福建中草药》)

⑦治阴囊湿疹:土荆芥、乌蔹莓、山梗菜叶,各适量。捣烂,取汁涂或煎汤洗患处。(《福建药物志》)

⑧治毒蛇咬伤:土荆芥鲜叶。捣烂,敷患处。(《福建中草药》)

相关中药材推荐

六棱菊 liù léng jú

祛风除湿,活血解毒。属祛风湿药下分类的祛风湿散寒药。

丁香 dīng xiāng

温中降逆、补肾助阳。属温里药。

莲子心 lián zǐ xīn

清心安神,交通心肾,涩精止血。属安神药下属分类的养心安神药。

蛇蜕 shé tuì

祛风、定惊、解毒、退翳。属平肝息风药下属分类的息风止痉药。

枳椇子 zhǐ jǔ zi

止渴除烦、清湿热、解酒毒。属利水渗湿药下属分类的利尿通淋药。

川续断 chuān xù duàn

补肝肾、强筋骨、续折伤、止崩漏。属祛风湿药下分类的祛风湿强筋骨药。

千年健 qiān nián jiàn

祛风湿、健筋骨。属祛风湿药下属分类的祛风湿强筋骨药。

仙茅 xiān máo

补肾阳、强筋骨、祛寒湿。属补虚药分类下的补阳药。

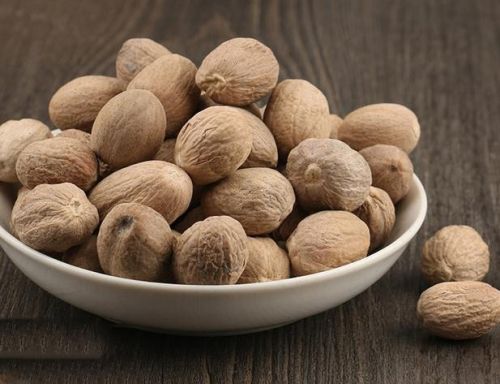

肉豆蔻 ròu dòu kòu

温中行气、涩肠止泻。属收涩药下分类的敛肺涩肠药。

党参 dǎng shēn

补中益气、健脾益肺。属补虚药下属分类的补气药。